dimanche, 19 septembre 2010

JOURNEES DU PATRIMOINE

12:24 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : journées du patrimoine, culture, histoire

vendredi, 03 novembre 2006

HISTOIRE DU BANJO

Le banjo donne de lui une image gaie et populaire mais il reste néanmoins l'un des parents pauvres de la musique. Il trouve rarement sa place dans les formations musicales et n'est pas toujours reconnu comme ayant acquis ses lettres de noblesse. Pourtant, dans d'autres parties du monde, des instruments, très proches du banjo ont une situation privilégiée au sein de l'orchestre. Au Japon, le SAMISEN, ce qui signifie "trois cordes", est souvent mis en valeur et respecté ; ces instruments aux cordes de soie tressées sont joués à l'aide d'un grand plectre en bois ou en ivoire, tout comme le SAN TYEN, le trois-cordes chinois. Il est construit avec un raffinement extrême même si le principe acoustique en est simple. Les luthiers asiatiques sont si habiles que le manche est démontable en plusieurs parties sans qu'il soit possible de sentir sous les doigts les jointures de chaque pièce.

Le principe acoustique du banjo est simple : la table d'harmonie n'est pas une planche de bois comme pour la guitare mais une membrane souple, tendue. Traditionnellement, la membrane en question est une peau animale, le plus souvent des peaux de chèvre ou d'âne réputées pour leur résistance sur les tambours. Aujourd'hui, les peaux animales sont avantageusement remplacées par les "peaux" synthétiques. Le plastique est insensible à l'humidité qui détend immanquablement les peaux véritables et il est moins contraint par les variations de température. La matière utilisée est extrêmement résistante et la mise ne forme lors de la fabrication facilite le montage de peaux synthétiques sur l'instrument.

Les cordes s'appuient sur un petit chevalet tripode en bois, très léger. C'est par lui qu'elles communiquent leur énergie vibratoire à la membrane. Celle-ci, également très légère, absorbe immédiatement toute cette énergie pour la transformer en ondes sonores. Cela explique pourquoi le son du banjo est puissant mais avec une durée de chaque note relativement courte ; il n'y a pas de son soutenu ni de résonnance profonde.

Les banjos modernes sont munis d'un résonateur, sorte de disque de bois plus large que la peau, fixé au dos de l'instrument et qui réfléchit vers l'avant le son émis par le dessous de la peau.

Origines du banjo

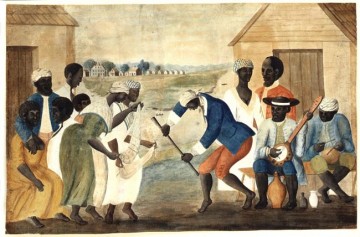

C'est de l'Afrique que nous viennent les banjos occidentaux, mais c'est une histoire tout à fait récente ; sur le continent africain on rencontre une quantité d'instruments à cordes à membrane, les véritables ancêtres du banjo ; en Afrique occidentale ils s'appellent des Banjar.

C'est de l'Afrique que nous viennent les banjos occidentaux, mais c'est une histoire tout à fait récente ; sur le continent africain on rencontre une quantité d'instruments à cordes à membrane, les véritables ancêtres du banjo ; en Afrique occidentale ils s'appellent des Banjar.

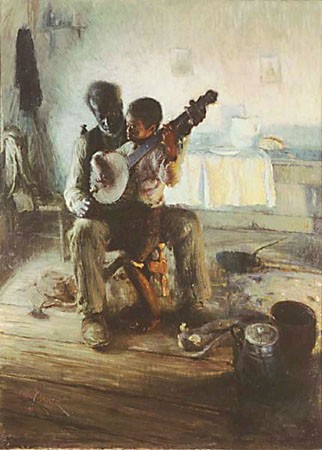

Ce sont des instruments de ce type que les esclaves noirs d'Amérique ont tenté de reproduire.

Le désir d'implanter les traditions et les religions semblent cependant avoir été quelque peu contrarié par le danger que représentait, dès le début, une trop grande individualité de la culture noire soumise alors à une règle terrible : celle de maître à esclave... Malgré cela, les banjos artisanaux faits de bois et munis de cordes en boyaux de chat ont séduit les musiciens blancs et le mélange des cultures et des traditions s'est rapidement opéré.

Vers la fin du XVIII e siècle, le banjar est signalé partout dans les Etats du Sud. Au XIX e siècle, l'évolution des techniques de fabrications industrielles lui profitent immédiatement, le métal entre dans sa fabrication.

Vers la fin du XVIII e siècle, le banjar est signalé partout dans les Etats du Sud. Au XIX e siècle, l'évolution des techniques de fabrications industrielles lui profitent immédiatement, le métal entre dans sa fabrication.

Les premiers banjos avaient trois ou quatre cordes puis, en 1831, Joel Sweeney prend en compte l'invention de la cinquième corde, plus courte et plus aiguë que les autres, située devant la corde la plus grave. Le fameux "five strings banjo" est né avec son "bourdon" aigu de pouce.

La musique

Le répertoire est celui de la musique rurale connue sous le nom de Old Time mais l'instrument reste toujours solitaire, sauf quelques exceptions. Il accompagne le chant et c'est typiquement le support de la tradition orale, rien n'est écrit, ni sur ni pour le banjo. Les techniques consistent à brosser ou frapper les cordes, du dos des ongles, et portent les noms de knocking, raping, frailing. Le banjo remonte alors vers le nord, il voit son manche s'équiper de barrettes tandis que les doigts du musicien recherchent de nouvelles façons de procéder pour finalement adopter un style de jeu issu de celui de la guitare, le picking.

Le banjo s'intègre aux formations instrumentales d'alors et finit par s'y installer confortablement.

Les joueurs de banjo sont tous des virtuoses par nécessité, les notes étant courtes, il en faut beaucoup.

Les modes

On en fabrique de toutes tailles, du tout petit banjorine, ou banjo-mandoline, ou encore banjo-uke, à l'énorme banjo double-bass ; certaines formations ne sont composées ainsi que de banjos (le joueur et fabricant S.S. Stewart en fut l'un des promoteurs principaux mais ce genre de fantaisie ne passera pas le siècle, car en 1900, au moins dans le nord du pays, le banjo devient un instrument sérieux, mélodique autant que rythmique).

On en fabrique de toutes tailles, du tout petit banjorine, ou banjo-mandoline, ou encore banjo-uke, à l'énorme banjo double-bass ; certaines formations ne sont composées ainsi que de banjos (le joueur et fabricant S.S. Stewart en fut l'un des promoteurs principaux mais ce genre de fantaisie ne passera pas le siècle, car en 1900, au moins dans le nord du pays, le banjo devient un instrument sérieux, mélodique autant que rythmique).

C'est l'époque du ragtime, des fox-trot et de la naissance du jazz. Il reste de cette période quelques enregistrements sur cylindre faits par Fred Van Eps.

C'est alors que le banjo perd sa cinquième corde et redevient rythmique dans les formations de Dixieland à la Nouvelle-Orléans aux Etats Unis mais aussi en Europe. Il conserve cette cinquième corde dans les groupes de Hillbilly qui donneront plus tard, vers 1950, sous l'impulsion de Earl SCRUGGS et du mandoliniste Bill Monroe, le style blue-grass. C'est dans le bluegrass que le banjo est le plus à l'aise. La formation complète possède un banjo, une guitare, une mandoline, un violon, une contrebasse et parfois une guitare à résonnateur.

Le folk

Dans les années 1970. le banjo évolue au sein des formations folk old time. C'est alors qu'il débarque de nouveau en Europe, en Grande-Bretagne pour commencer. Il s'intègre dans des formations nouvelles et remplace le banjo ténor qui persistait dans certaines formations irlandaises traditionnelles. Le banjo 6 cordes trouve à ce moment-là un certain développement avec les guitaristes adeptes du son du banjo mais qui ne veulent cependant pas changer leur technique de jeu.

Aujourd'hui le banjo est parfois électrifié et poursuit une carrière modeste mais toujours présente au sein de formations diverses. Il n'y a que dans les groupes de bluegrass, puis de newgrass et de jazz grass que le banjo ait une véritable place. Mais il est toujours présent dans de nombreux groupes de Country aux Etats Unis.

Musiciens

Pete SEEGER et Steve WARING nous firent connaître le banjo cinq cordes.

LES DILLARDS : un groupe de bluegrass qui fit une remarquable tournée en Europe.

Lonnie DONEGAN : s'essaie volontiers au banjo.

Buck TRENT : il a électrifié le sien.

Earl SCRUGGS : le père de "Bonnie and Clyde".

L'Incredible String Band de Robin Williamson.

The Dubliners : groupe Irlandais légendaire.

Barbara MANDRELL : une reine du Country qui ne délaisse pas le banjo

Jean Marie REDON : l'un des premiers banjos cinq cordes de France.

Marc LAFERIERE et sa formation "New Orléans".

17:25 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (22) | Tags : culture, musique

mardi, 24 octobre 2006

LA "FIN'AMOR"

Au XIIe siècle naît en Languedoc, Auvergne, Limousin et Provence le grand élan de l'amour courtois. Avec sa conception très originale de la relation amoureuse, la "fin'amor".

Dans l'opulence des grandes cours du Midi d'un XIIe siècle inspiré, des poètes-chanteurs vont se mettre au service d'un nouvel ordre amoureux : la "fin'amor".

Amour raffiné, amour quête d'absolu, à jamais insatisfait puisqu'il exclut l'acte charnel.

La poésie du trobar, poésie libre, se déclame et se chante, s'organise en école, au rythme d'une étonnante mutation sociale. Les inventeurs -trobadors- vont propager leurs idées dans toute l'Europe à travers leurs interprètes, les joglars, et investir tous les domaines. Ils chantent leur Dame, mais critiquent aussi les rois, fustigent l'Inquisition. Ce grand vent libertaire donne naissance - et ce n'est pas le moindre de ses mérites - à une vision nouvelle de la femme, en rupture avec le passé : la chair impure, la peur de la féminité s'estompent pour quelques siècles. Sous l'influence de cette éducation sentimentale, la tentatrice, l'Eve fatale, la femme objet sexuel est transcendée : elle devient maîtresse raffinée. La Domna, la Dame de noble lignée, se fait inspiratrice, muse. Le projet de l'amour courtois est lumineux : "Plaire aux dames et les conquérir avec des mots, inventer les vers de la séduction avec les sous-entendus les plus imagés". (Gérard Zuccheto)

La fin'amor - c'est là que s'épanouit son chant lyrique, en partie influencé par l'ambiance cathare - se veut sublimation du désir, inachèvement de la conquête, idéalisation de l'amour charnel. L'amor, c'est l'éros supérieur qui transcende et élève l'âme. Il suppose chasteté. Ce "jeu subtil avec le désir contrarié" (Pierre Bec) s'appuie sur les leys d'amor, lois d'amour parfaitement codifiées qui reposent sur la joi (extase, allégresse, bonheur, jouissance), la cortezia (qui consiste à courtiser, honorer, se montrer gracieux) et la mezura (mesure, longue patience, ce qui purifie le désir).

Pudeur des sentiments certes, mais crudité des termes qui ne choquent pas dans une époque dénuée de puritarisme bourgeois : "jamais par amour du con/ Je n'ai demandé son amour à ma Dame/ Mais bien pour sa fraîche couleur/ Et sa bouche souriante/ Car je trouverais assez de cons/ Auprès de bien des femmes si je leur demandais/ C'est pourquoi je préfère la bouche que je baise souvent/ Au conin qui tue le désir..." poétise Raimont Rigaut.

Pour les amants courtois, l'amour est-il dans la joi du désir plutôt que dans la joi de l'assouvissement ? Qu'à cela ne tienne, la Dame va mettre son amant à l'épreuve d'un rite suprêmement tentateur, l'asag, pour éprouver la loyauté de son amour. Selon René Nelli, dans cette "cérémonie conforme à l'usage", l'amante va le convier à son bain ou l'inviter à s'étendre nu après d'elle. Rappelons qu'au Moyen Age le nu en soi n'est pas impudique, et bien connu est l'aspect convivial du bain privé. Dans l'asag, le bain donne accès au corps de la Dame tant désirée, qui devient objet de rêve érotique. C'est aussi un lieu de rendez-vous amoureux dont on trouve trace dans "Flamenca", le plus beau roman d'amour occitan du XIIe siècle. "Puisse-t-elle de corps non d'âme/ Me recevoir en secret dans sa chambre" rêve le troubadour Arnaut Daniel. Mais l'amant devra se suffire de reposer sur "le coussin (de ma poitrine) et de recevoir un bais amoros (baiser d'amour), s'enflamme la charmante contesse de Die, "pourvu seulement que vous me promettiez d'abord par serment de ne faire que ce que je voudrai". Des échanges sensuels, oui, mais toujours continents.

Pour les amants courtois, l'amour est-il dans la joi du désir plutôt que dans la joi de l'assouvissement ? Qu'à cela ne tienne, la Dame va mettre son amant à l'épreuve d'un rite suprêmement tentateur, l'asag, pour éprouver la loyauté de son amour. Selon René Nelli, dans cette "cérémonie conforme à l'usage", l'amante va le convier à son bain ou l'inviter à s'étendre nu après d'elle. Rappelons qu'au Moyen Age le nu en soi n'est pas impudique, et bien connu est l'aspect convivial du bain privé. Dans l'asag, le bain donne accès au corps de la Dame tant désirée, qui devient objet de rêve érotique. C'est aussi un lieu de rendez-vous amoureux dont on trouve trace dans "Flamenca", le plus beau roman d'amour occitan du XIIe siècle. "Puisse-t-elle de corps non d'âme/ Me recevoir en secret dans sa chambre" rêve le troubadour Arnaut Daniel. Mais l'amant devra se suffire de reposer sur "le coussin (de ma poitrine) et de recevoir un bais amoros (baiser d'amour), s'enflamme la charmante contesse de Die, "pourvu seulement que vous me promettiez d'abord par serment de ne faire que ce que je voudrai". Des échanges sensuels, oui, mais toujours continents.

Si, dans cette épreuve, l' "union des coeurs" triomphe de celle des corps, l'amant, "mis au rand de preux", reçoit en gage d'amour un anneau d'or. Cette union sacrée se révèle indissoluble, la Dame règne sur son coeur et sur son âme. Le poète lui jure une éternelle fidélité, en vassal amoureux. La joi des troubadours ne dura, selon l'expression fleurie des Languedociens, que "le temps d'un déjeuner au soleil". A la fin du XIIIè siècle, l'Eglise rejetait la doctrine de l'amour courtois, selon elle incompatible avec le christianisme. Mais ce qu'elle voulut proscrire parce qu'elle lui échappait, c'est toute la subtilité d'un attachement à la fois affectif, érotique et spirituel, là ou l'Eglise ne reconnut jamais que le dichotomique désordre libertin/ordre conjugal.

Florence Quentin (Diplômée d'égyptologie. Journaliste et écrivain, elle a participé au recueil "Egyptes, de l'Ancien Empire à nos jours" - Maisonneuve et Larose, 1997)

23:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (15) | Tags : Culture, amour

vendredi, 21 avril 2006

LA POESIE ET L'HISTOIRE

ARISTOTE oppose la poésie et l'histoire : "la différence entre le chroniqueur et le poète ne vient pas de ce que l'un s'exprime en vers et l'autre en prose ... mais l'un dit ce qui a eu lieu, l'autre ce qui pourrait avoir lieu, pour cette raison, la poésie est plus philosophique que la chronique : la poésie traite du général, la chronique du particulier".

10:37 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (13)

dimanche, 19 mars 2006

LES SUBLIMES

En 1870, Denis POULOT, petit patron de la mécanique, publie un livre qui fera grand bruit.

Le SUBLIME ou le travailleur comme il est en 1870 et ce qu'il peut être, ZOLA en fera sa matière première pour écrire L'ASSOMMOIR.

Un ouvrier (Mr TISSERAND) avait écrit une chansonnette dont le refrain était :

Enfants de Dieu, créateur de la terre,

Accomplissons chacun notre métier

Le gai travail est la sainte prière

Qui plait à Dieu, ce sublime ouvrier.

Les mauvais ouvriers avaient tourné en dérision cette chanson moralisatrice qui exaltait le patriotisme, l'obéissance et la modestie. Ils avaient alors modifié le refrain pour en faire :

Fils de Dieu, créateur de la terre,

Accomplissons chacun notre métier

Le gai travail est la sainte prière

Ce qui plait à Dieu, c'est le SUBLIME ouvrier.

Pour les patrons, le message était clair. Ce n'était pas Dieu qui était "sublime", mais les ouvriers eux-mêmes, seuls créateurs de richesses par leur travail.

L'argot parisien avait rempli sa mission : tourner en dérision le pouvoir patronal, s'opposer à la discipline de l'atelier.

Il y a cent ans, 60 % des ouvriers à Paris étaient "sublimes".

Un an après la publication du livre de Denis POULOT éclatait la commune de Paris.

Les sublimes ont disparu de notre mémoire. L'histoire a un peu oublié ces ouvriers frondeurs, facétieux, volontiers célibataires, rebelles à l'autorité patronale mais amoureux du travail bien fait.

Notre connaissance du monde ouvrier du 19 ème siècle c'est la caserne où les ouvriers travaillent comme des "forçats" sous le fouet des "gardes chiourme".

Les premiers journaux socialistes portent des titres évocateurs : "La revanche du forçat" - "le cri du forçat" - "le réveil du forçat".

A Vierzon, le Directeur de la Société Française de Matériel Agricole se promenait dans les ateliers un révolver à la main et répétait souvent qu'il n'hésiterait pas à s'en servir si les ouvriers le menaçaient. A Rouen, le règlement précise : "est passible d'une amende de 0,25 f :

1°) l'ouvrier qui laissera traîner du déchet hors de son sac ou par terre ;

2°) celui qui se lavera ou coiffera ou cirera ses souliers à son métier avant le dernier quart d'heure qui précède la sortie ;

3°) celui qui se trouvera sans permission sur un point où son travail ne l'appelle pas."

Les toilettes sont surveillées. Il y a 70 ans, aux Usines Renault, la direction avait fait couper le bas des portes des WC pour mieux surprendre les "tire-au-flanc".

Dans ces bagnes, on y entre de bonne heure, à 8 ou 9 ans.

Quand en 1841 de bonnes âmes proposèrent de réglementer le travail des enfants, le ministre du commerce déclara devant les députés : "l'admission des enfants dans les fabriques dès l'âge de 8 ans est pour les parents un moyen de surveillance, pour les enfants un commencement d'apprentissage, pour la famille une ressource."

La philosophie des "sublimes" se présente comme une forme de résistance à la pression des patrons qui veulent accroître les cadences, stimuler la productivité, mettre au pas chaque ouvrier.

1ère forme de résistance des "sublimes" au pouvoir patronal :

La mobilité.

L'ouvrier qualifié au 19 ème siècle à la bougeotte. Pour un rien il change de "boîte". Sa raison de vivre est de changer continuellement de lieu.

2ème forme de résistance :

L'évasion, la liberté de disposer pour un temps de son temps, de refuser la cloche des usines.

Nombreux sont aussi les ouvriers qui commencent leur semaine le mardi. Quant aux grèves, près de la moitié d'entre elles ont lieu au printemps.

Les patrons ont beau frapper d'une amende ceux qui ne viennent pas travailler le lundi, rien n'y fait.

L'ouvrier est sûr de trouver dès le lendemain, s'il le veut, à s'embaucher dans la mine voisine.

3ème forme de résistance à la course au rendement et aux salaires de misère :

Les ficelles des sublimes.

L'ouvrier qualifié sent mieux que tout autre le poids de la conjoncture. Il a l'oeil sur son travail et un autre sur les stocks et les commandes à livrer. Les moindres fautes du patron sont mises à profit.

Si le patron convient d'un prix pour le montage ou le façonnage d'une machine, si le travail est aux 3/4 fait et si un "sublime" sait que son patron est en retard pour la livraison, il quitte aussitôt l'atelier avec la moitié de l'équipe. Que peut faire le patron ? Il sait bien qu'il ne peut compter sur les ouvriers "vrais", des "fayots" incapables d'exécuter un travail difficile. Il se résigne alors et accorde l'augmentation.

Il faudra attendre la fin du 19 ème siècle pour voir disparaitre les "sublimes". Ils seront nombreux à participer à la mise à mort de leur désir fou de liberté. Les patrons, la femme, le jardin, la maison achetée, tous concourent à les fixer.

Les syndicats, eux aussi, marqueront leur hostilité aux "sublimes", leur préférant des ouvriers disciplinés, responsables.

Les premiers journaux syndicaux désapprouveront la pratique du saint lundi.

En 1884, les syndicats étaient autorisés. C'en était fini du Sublime. Venait maintenant le temps des militants et des "responsables".

23:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1)

lundi, 30 janvier 2006

TOI, VIKING

Un jour, quelqu'un m'a dit : "rien qu'à te regarder, on sait d'où tu viens ; tu es une viking".

Je savais un peu qui étaient les vikings mais j'ai voulu en savoir plus et j'ai trouvé ceci :

LES VIKINGS sont des hommes grands et blonds, venant de NORVEGE, de SUEDE et du DANEMARK.

Du 8ème au 12 ème siècle, ils explorent un territoire immense depuis les côtes orientales de l'Amérique jusqu'aux plaines de Russie et à l'Afrique du Nord.

Le climat de leur pays étant trop froid et la terre trop difficile à cultiver, certains décident de chercher de nouveaux pays et de quitter leurs terres. Ils établissent de grandes routes ou itinéraires d'attaque, de capture et de rançon.

Du 8ème au 11 ème siècle, ils débarquent en Europe. Ils pillent, tuent et incendient tout sur leur passage.

Ils sont si violents que personne n'essaie de leur résister. Il ont des bateaux (drakkars) dont la longueur peut atteindre 25 mètres de long. Ils sont de très bons marins. Ils sont habillés de manteaux et portent des haches, des poignards et des épées ainsi que des javelots et des arcs pour tuer l'ennemi. Les femmes portent une petite boite sur la poitrine soit en fer, en cuir, en argent ou en or. Elles y accrochent un couteau. Elles portent aussi à leur cou des chaines en or ou en argent. Elles sont les égales de l'homme.

Au 9 ème siècle, ils remontent la Loire et ravagent les villes, les abbayes et les campagnes.

Au 10 ème siècle, ayant ravagé le royaume de France, CHARLES III, roi de France, propose à leur chef, ROLLON, de leur donner un territoire pour s'y installer et mettre fin à leurs attaques. Ce fût la région autour de ROUEN, qui devint le Duché de NORMANDIE (normands = hommes venus du Nord). ROLLON en devient le Duc. En 911, le traité de St Clair sur Epte règle le conflit entre les vikings et le Roi.

Les vikings suédois ont fondé la RUSSIE. Etant commerçants, ils espéraient y trouver de nouvelles marchandises ainsi que des esclaves. En suivant les grands fleuves vers le sud, ils trouvèrent la route de la soie et les marchés de l'Orient. Ils ont pris le nom de RUS car les SLAVES qui habitaient la région les ont appelés ainsi.

Les vikings de Norvège, eux, atteignent l'ISLANDE et entament la colonisation de l'ile en 874. Ils mettent en place le 1er Parlement du monde, le ALTHING, où chaque homme libre peut réclamer justice.

En 982, leur chef, ERIC LE ROUGE, découvre le GROENLAND. Son fils y introduit le christianisme.

En 1030, les descendants des vikings de ROLLON se rendent en pélerinage à JERUSALEM. Sur le retour, ils débarquent en ITALIE du SUD, chassent les Byzantins de le péninsule et y établissent leur propre domination.

Ils ont laissé beaucoup de traces de leur passage. Sur Internet, on trouvera des livres à leur sujet ainsi que quelques sites intéressants.

22:50 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (2)

mardi, 17 janvier 2006

ILS ONT VECU OU SONT PASSES DANS MA VILLE AU COURS DES SIECLES

JULES CESAR : si on accepte l'hypothèse que la bataille livrée par lui aux Nerviens s'est déroulée le long de la Sambre ( aux Etoquies ).

JACQUES D'AVESNES : premier et unique seigneur de la cité, s'y installa en 1222.

GUY DE CHATILLON : seigneur d'Avesnes, établit en 1304 la "foire aux carottes".

JEANNE DE LALLAING : en 1458, "Dame de Landrecies", pieuse et charitable envers les malheureux de la cité.

HAQUINET DE VAUX : en 1477 attaqua une nuit par surprise les soldats de LOUIS XI ce qui provoqua le pillage et l'incendie de la forteresse.

MAXIMILIEN D'AUTRICHE : en 1483 accompagné de son épouse, Marie de Bourgogne et de leur fils, Philippe le Beau, récompensèrent les Landreciens d'avoir réparé les fortifications de la ville et de l'avoir pourvue d'une garnison.

FRANCOIS 1er : fit renforcer les murs de la cité en 1543 et infligea à Charles Quint un cuisant échec alors que celui-ci aurait voulu s'emparer de la ville.

PHILIPPE DE CROY : duc d'Aerschot, introduisit dans la cité Charles Quint en 1548, avec son fils Philippe, accompagnés de Marie d'Autriche et Eléonore d'Autriche.

TURENNE LA FERTE, VAUBAN et LOUIS XIV : en 1655 pénétrèrent dans la forteresse.

LOUIS XIV : passa la nuit du 3 au 4 mai 1670 dans une ferme à cause d'une crue subite de la Rivierette qui empêcha son carosse de franchir le gué.

JEAN FRANCOIS DUPLEIX et HENRI CLARKE : tous 2 natifs de la ville, se rendirent célèbres par leurs agissements respectifs. (XVIII siècle)

L'EMPEREUR D'AUTRICHE, FRANCOIS II, LE PRINCE D'ORANGE : à la fin du XVIII ème entrèrent dans la ville, essayèrent en vain de gagner la sympathie des habitants.

LE DUC DE BERRY : le 3.08.1814 vint dans la ville pour y ranimer les sentiments monarchiques que partageait déjà la population au sortir de l'empire Napoléonien.

LE PRINCE AUGUSTE DE PRUSSE : en 1815 après le désastre de Waterloo s'empara de la forteresse le 20 juillet, ce qui permit au Roi de Prusse, Frédéric Guillaume, et au Général Blücher de la visiter le 8.10.1815.

LOUIS PHILIPPE : Roi des Français, en revenant de Belgique le 3.01.1833 avec ses fils, visita la ville.

LE PRINCE IMPERIAL, FILS DE NAPOLEON III : est passé par Landrecies en se rendant à Maubeuge le 03.09.1870.

RAYMOND POINCARE et LE ROI D'ANGLETERRE, GEORGES V : en novembre 1918.

LE GENERAL DE GAULLE : président de la république, s'arrêta quelques instant dans la cité le 25/09/1959. J'y étais et nous sommes allés le voir avec nos maîtresses d'école qui nous avaient donné un petit drapeau français que nous devions agiter. Souvenir flou pour moi qui n'avait pas encore 7 ans.

10:45 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (1)